|

基本編

操作手順

1、 入力調整をする(ゲイン等)

声や楽器など、それぞれ元々の持っている音量はさまざまです。マイクなどを通して、ミキサーに入ってくるレベルを調整します。これは、カセットなどで録音するときに、レベル調整するのに似ています。

2、 チャンネルやマスターのON/OFFスイッチをONします。

3、 インプットフェーダー・マスターフェーダーをきてい位置にあわせます。

(4.パワーアンプを適正なレベルまで上げる)

通常、教会の音響システムは、毎回同じ環境で使われますので、

4.は省略されます。

もちろんこの手順でなくても、音は出ます。しかし、この手順にはミキサーの音量に対する考え方の基準が含まれているのです。

応用編

1. ミキシング

基礎編では、音響的にミキシングするところまで学びました。しかし、上手にミキシングするには、音量だけでなく音質的にミキシングするというテクニックも同時に用いていく必要があります。そのために、イコライザーという音質を制御するセクションについて学びます。

◇音質的にミキシングする。

人間の耳は、20Hz〜20kHzまでが聴こえるとされています。音は、ずっと一定の高さではありません。

音源の音を加工する。・・・主にブース

音源を補正する。・・・・・・・主にカット

ミキサーの中で,音質を制御するところはどこでしょう。実際にミキサーの中からさがしてみましょう。

音質調整のつまみは、基本的に右へひねればブースト,左にひねればカットになります。しかし,ミキサーによってはそれぞれあてはまらないつまみがあるのもありあす。

HI 高音つまみ・・・・・右にひねれば高音があがる

左にひねれば高音が下がる

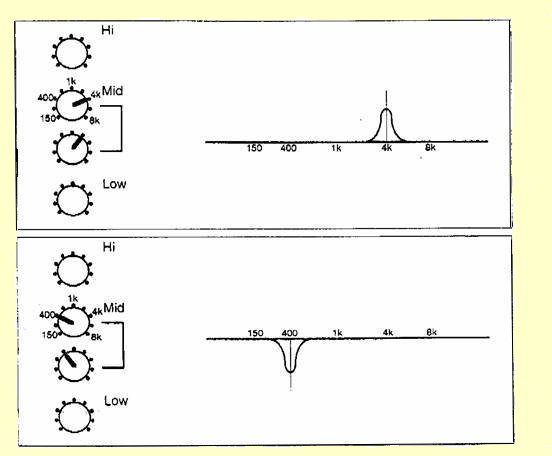

中心周波数設定つまみ・・・どこの周波数をブーストしたり

Mid カットしたりするのかを設定します。

中音つまみ・・・・・右にひねれば高音があがる

左にひねれば高音が下がる

Low

低音つまみ・・・・・右にひねれば高音があがる

左にひねれば高音が下がる

実際に耳で聞いて確かめましょう

上記の例では、中音のみが二つのつまみがペアーになって作動します。

中音といってもさまざまな高さの中音があるわけで、その中心周波数を設定しその後、

その周波数をブースとしたりカットしたりします。

実践

実際にイコライザーをさわって、音の違いを確認してみましょう。

実際の例

音源の音を加工する。・・・・主にブースト

たとえば、埋もれている楽器や音声を前にだす。(音量は一定で)

音源を補正する。・・・・・・・・主にカット

たとえば、マイクの音などまわりやすい音域をカットすることにより聞きやすくする。

主な症状と周波数関係

息のふく音がポンポン入る。・・・・・・・・・・・・・・80Hz以下

低域がもやもやして聞きづらい・・・・・・・・・・・・100〜315Hz付近

耳につく音でうるさい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1kHz〜4kHz付近

サ音がきつくてききづらい・・・・・・・・・・・・・・・・5kHz以上

2. 楽器アンサンブルについて

多くの楽器が入ってくることにより、ミキシングは複雑になってきます。講演や楽器のソロコンサートなど通常一本のマイクしか使用しない場合は、いかに聞き取りやすいかと

いうことに集中すればよいのですが、さまざまな楽器や声が入ってくる時には、単なる音量バランスをとるだけではなく、音楽的にミキシングする必要がでてきます。

音楽的にミキシングをするといっても非常に抽象的です。音響的に音楽を表現するには、アンサンブルという、基本編で学んだ(SR)という考え方でとらえていく必要があります。

さまざまな楽器や声には、それぞれ音量も違うし、音質もちがいます。これらのものを今までに学んだテクニックを用いてミキシングします。

その際、たとえば、人の形を想像するとわかりやすいかと思います。

ボーカルやドラムやベースはバンドアンサンブルの根底を支えるものです。 ギターやシンセなどはバンドに動きを与える手のような動きかもしれません ピアノはバンドの中域を支えるおなかのようなものかもしれません。

体となるバンドの上に頭となるボーカルがのります

これは、単なる一例であり、必ずしもすべてにあてはまるとはいえません。しかし、どの楽器がおなかの部分を弾き、どの楽器が足を担当しているのかを、きちんと把握することは、非常に大切なことです。たとえば、ギターやシンセやピアノがみんなおなかの部分の音域を弾くと、おなかのでかい中年太りの身体になってしまいます。ボーカルが聞こえない状態ですと、頭の小さなバランスの悪い身体になってしまいます。

|