9.6 液滴成長挙動(Underconstruction)

前節では、アーク自体の特性を理解することを目的として、液滴のみを除去する手法を紹介しました。液滴の挙動とアークとは密接不可分な関係があります。液滴を除去するのは、無駄な作業のように見えます。ただ、アークの立体的な特徴や、各位置における正確な輝度を算出して、温度分布を求めたい場合には、液滴領域の影響を除去する必要があります。本節では、液滴がワイヤ先端部で成長し離脱する過程の時間的挙動を理解するための、解析手法に関して説明します。本来、液滴の成長過程は、近R外波長を利用して撮影することが有効です。カラー映像で解析できる範囲について、解析手法を紹介します。

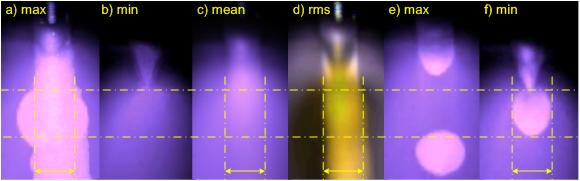

液滴が成長して離脱する過程を解析するために検討した領域範囲と、その領域での代表的な特徴値の画像を上に示しています。上図(a−c)の最大値、最小値、平均値については前節までに紹介をしたものと同じ処理をしています。(d)rmsは各画素の分散値を画像化しています。分散値は、その違いが眼に見える範囲の値では無いために、各色で最大値となる値を、最大輝度255に変換する、正規化処理をしています。(a)max=最大値画像は、各画素の輝度最大値を求めて表示しています。分散値画像は、ワイヤ下部の明るい領域から、液滴の大きさを類推できます。黄色の一点鎖線で囲まれた領域が平均的な液滴サイズです。分散値や平均値画像及び最大値画像のワイヤ先端近傍の輝度が変化している領域と良い一致をしています。

(e)maxと(f)minは、それぞれ、輝度の総和が最大と最小になった時点の画像を示しています。輝度が最小となった画像(f)は、たまたま液滴がワイヤから離脱する直前の映像に似ています。この映像では、液滴はワイヤ先端の非常に小さい領域で保持され、表面張力と重力が釣り合っています。離脱した液滴は概ね自由落下します。液滴形状に主に作用する力は表面張力であり、液滴の分離部近傍は、上下方向に伸縮する過渡的な振動を起こします。

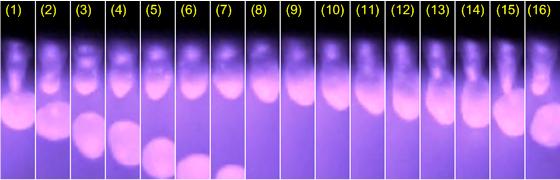

上図は、液滴が離脱してから次に離脱するまでの1周期の成長・離脱挙動の一例です。ワイヤから離脱した溶表面は、ほぼ全面的に明るく表示されています。一方、ワイヤ先端で成長している溶滴は下半球領域は明るく撮影されていますが、上半球は離脱する直前までは比較的暗く撮影されています。溶滴は高温であるほど表面張力は小さいため、液滴最下端の高温領域からワイヤ側へと表面近傍の溶融金属は表面近傍を移動し、液滴内部の金属は最下端で表面へと流れる対流が盛んに生じています。高温の溶融金属が下方から上方へ移動し温度を均一にする力は作用していますが、実際には下半球より上半球表面温度は低くいはずで、輝度も小さくなります。映像全体を眺めれば、周囲のアークからの反射光が、液滴の明るさに大きく影響していることは確かです。しかし、(14)(15)の液滴離脱部近傍の表面輝度を見ると、明るさには液滴自体が高温度であり、輝度が大きいとみなせますす。

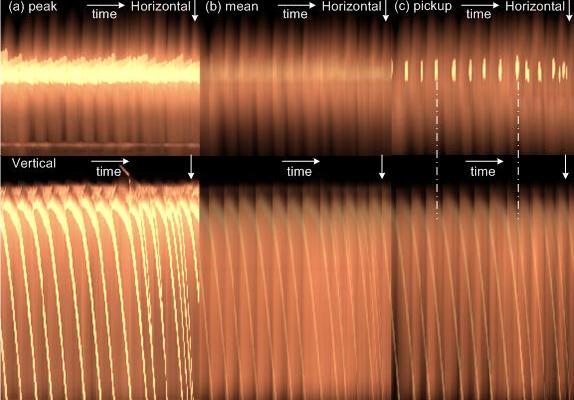

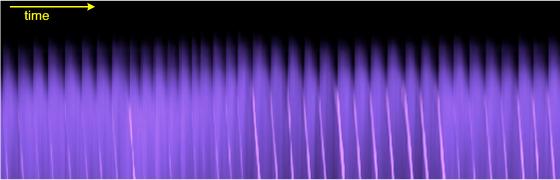

下図は、中心軸上の画素の輝度値を、時間軸方向に並べて表示した図です。上図で分かるようにB色の輝度の最も高いのですが、モニタ画面ではB色の明暗の認識がむつかしいことから、便宜的に、BとRとを入れ替えて表示しています。この色調の方が、高温の対象であるアークと液滴の現象を考慮するのに適していると判断しました。液滴の離脱や飛行速度の状況など、時間的な挙動を大まかに認識できます。各時刻画像の特徴量を時刻歴表示していることになります。

(a)peak=左上は、各時刻の最大輝度を表示し、液滴の飛行状況を明示します。(b)mean=中央は、平均値を用いて大まかなアーク挙動を表示します。図中の矢印は、液滴離脱のタイミングに注目するためのマーカです。離脱する瞬間を示しているわけではありませんが、離脱サイクルを同定するのに便利です。右端下図は上で示した映像と同じです。下側の図では水平線上の画素のうち最大輝度となる値をその鉛直軸の特徴量として採用しています。この処理により上の一コマ送りの映像を圧縮して全体的な時間的挙動を理解することができます。最大輝度を代表値に採用する場合には液滴などの他の要素に比べて輝度の高い要素の挙動を把握することに適しています。

(c)pickupは、各水平軸もしくは鉛直上画素の輝度の総和を正規化して表示しています。一見不鮮明ですが、平均化処理により輝度の高い液滴の影響が緩和され、相対的に輝度の低い背景のアークも含めた全体的な挙動が観察できます。最高輝度を特徴量として選択すると、アークがほとんど存在しない電極ワイヤ先端領域ではワイヤ表面の輝度は強調されて表示されます。平均値の採用で面積の小さいワイヤ表面の影響を小さくできます。

GMA溶接のグロビュール移行では、液滴はほぼ周期的に離脱はしますが、実際には結構不規則に離脱します。その状況が(a)peak画像で直感的に把握出来ます。一方(c)pickup画像では、ワイヤ先端で液滴が成長している段階では、液滴より下のアーク輝度が低いのに対して、離脱して落下中には液滴より下方でアーク輝度が高くなる傾向が顕著なことが把握できます。

離脱するタイミングと液滴成長度合いが関係しているかどうか、なんらかの定量的関係が存在するのかどうかを理解するのが、この節の主眼です。高速度ビデオの撮影は一瞬で終了しますが、撮影した結果を再生して時間的な挙動を目で追っていくのは非常に時間のかかる作業です。解析を効率的に実施することを主眼として、解析目的に応じて注目すべき挙動を一目で把握することを目的に、この図のような時間軸画像を作成しています。

定量的解析のためには、撮影画像の輝度分布について知っておく必要があり、その一例を右図に示します。

定量的解析のためには、撮影画像の輝度分布について知っておく必要があり、その一例を右図に示します。

RGB各色にピークが存在していすが、実際には液滴領域のRとBの値は250以上の輝度値であり、この図の輝度分布には液滴領域の値が消えています。この図のピークはアーク領域の輝度ピークに相当します。Gでは、輝度値128から192の間に小さなピークが認められます。この小さなピーク近辺が液滴の輝度に対応しています。縦軸の度数は全体個数の何パーセントに当たるのかを表示しています。図中央部のRとGのピークは、アーク領域の輝度です。Bの右端ピークも同様にアーク領域の輝度です。アークが存在しない背景領域は低輝度にピークを持ち、個数は最大となります。図表の縦軸を背景も含めて表示すると、肝心のアークや液滴の分布が分かりにくくなるため、意味のあまり高くない低輝度領域は表示していません。凸形状のアーク領域の度数の総和はアーク領域の面積に対応し、RGB各色でその総和は等しくなります。分布帯域が広いRとGはピークが低く、分布幅が小さいBはピーク個数は多く、この図には表示していません。一般的な撮像素子(カメラ)では高輝度領域がハレーションを起こすのを防止するための処理をしており、結果的に分布幅が圧縮されます。

右図に高輝度を始点とした累積度数分布を示します。RGBの各累積度数分布において、液滴領域やアーク領域の占める面積は等しくなります。RGB累積度数の変曲点が一致している度数が、液滴領域と背景のアークとを区別する輝度を示すと考えられます。累積度数が約9%のところで各色共通の度数分布変曲点が存在し、面積割合的に見ても個々の度数に対応する輝度が閾値となり、各値は、R=192、B=246、G=128となり、実際にこの閾値で処理した映像を、右に示します。

Bは全体的なカラー効果を発揮する上で重要な色ですが、B単体ではあまり明瞭な画像としては感じられません。このため、アーク領域の大半を有効な輝度値として撮影されているBをGに変換して表示しています。同時に上で選定した閾値の効果を明確にするために緑色をBにする色変換を実施しています。R系の色で表示されているのは実際の映像ではBの閾値以上の画素、Gで表示されているのはBの閾値以下の値の画素、Bで表示されているのは実際の映像のRの閾値以上の画素です。このような単純な閾値だけによる区別でも、液滴をアークから分離し良好に抽出できます。しかし、このような単純な閾値処理では、この節での対象とする液滴生成機構の解明に関する領域が、アークと同じGで表示されているように、本節で対象としているワイヤ先端領域を適切には抽出できず、液滴成長過程の解析を良好に実施するためには、さらなる工夫が必要となります。

右図はワイヤ先端領域での全ての画素に対してGの値とB及びRとの相関関係を調べた結果です。各色の間には非常に強い相関関係が存在していました。GとRの値に関しては、Rが飽和するまでほぼ線形の相関関係になっています。

GとBとの関係では、G92、B230の輝度値まではほぼ直線の相関関係を示し、それ以上の値ではB値の増加率は低くなっています。しかし、1対1の関係は持続しています。

この高速度ビデオの解析に取組んだ最初に全画面の色との対応を計算し、最初の章で説明をしました。その図を右に再掲します。その時点ではG=106を境として、Gの輝度が低い領域ではアークからの発光の影響を強く受け、右側の高輝度領域では液滴からの光による影響を強く受け、両者の分布が接近して重なっていると考察しました。ワイヤ先端領域では液滴領域の赤い光の値はほぼ250以上となっていること、及び、液滴からの光が占める割合が9%程度と高いことから、2峰性の分布とは判別しづらいほど接近していることにより、単に傾きがなだらかになったものと考えています。

この高速度ビデオの解析に取組んだ最初に全画面の色との対応を計算し、最初の章で説明をしました。その図を右に再掲します。その時点ではG=106を境として、Gの輝度が低い領域ではアークからの発光の影響を強く受け、右側の高輝度領域では液滴からの光による影響を強く受け、両者の分布が接近して重なっていると考察しました。ワイヤ先端領域では液滴領域の赤い光の値はほぼ250以上となっていること、及び、液滴からの光が占める割合が9%程度と高いことから、2峰性の分布とは判別しづらいほど接近していることにより、単に傾きがなだらかになったものと考えています。

どのように液滴形成状況を定量化するのかについて思案して、度数分布などの統計グラフを大量に作成しましたが、なかなか妙案は浮かびませんでした。実際に様々な手法を試行しても、欲しい結果が得られませんでした。画像データの定量的解析では、手順ごとにデータを可視化して表示していかないと、解析プログラム上の問題点を把握しにくいために、計算の都度可視化して、手順の良否を把握しておくことが大切です。手始めに輝度の度数分布を可視化して、液滴解析手順を考えるました。

液滴形成のデータ化に必要なワイヤ領域の同定に、輝度値が最小でも0ではない値があることが確認できました。輝度最大値画像からは、ワイヤ領域の閾値が高いことが確認できます。ワイヤ先端領域の明るい輝度は、周辺のアーク光からの反射光があります。ワイヤ形状は円錐状であり、表面近傍の薄い層のみが溶融し、先端部内部は溶融していない状態です。太い領域より細い領域の方がジュール加熱されやすく、ワイヤ先端部は急激に加熱されます。先端に近いほどワイヤ自体の温度が急激に上昇し、薄い表面溶融層温度も高くなります。

明るい固体ワイヤ領域が先端に近づき、溶融領域に最接近する高さ(上から25画素)以下の領域で解析することにしました。また標準的な解析サイクルは、液滴がワイヤ先端から離脱し次に離脱するまでの周期として解析することにしました。ワイヤ離脱の瞬間を確定する方法として、ワイヤ直径(約10画素)範囲の輝度を合算し正規化した上で時間軸波形として表示した結果が下図です。この図から解析範囲の上端を決定することが出来ます。

各フレームの水平水平ラインの最大値を求め、鉛直方向の重心を計算した結果を、時刻暦図形として表示した結果の一例を下図に示します。B(Blue_all)の重心位置は、時間的な変動がほとんどなく、B値は液滴とアークとで差は少なく、アーク領域が液滴面積よりかなり広いため、重心座標値は変動しません。R値200以上及び輝度値240以上の重心は時間と共に大きく変動しています。これはR値200以下のアーク輝度値は、液滴に比較してほとんど無視できる存在であり、重心の計算にはほとんど影響を与えないからです。同時にワイヤ先端から離脱した液滴の最高輝度は255以下であり液滴の重心を求めるのに有効に作用しているます。

一方、Bについては200と240以上の輝度の画素の重心位置は時間的に変動し、Rとはかなり異なる挙動です。液滴領域の輝度は255近くまで飽和しており、液滴高い輝度値のままでアーク領域を移動しているからです。私は従来から高速度ビデオ映像を定量的に解析する場合には、最高輝度を230から240程度に抑えて撮影するべしと力説していました。その一つの理由は、見た目の画質の綺麗さにこだわって明るいところをオーバフローさせて撮影すると、計算結果に支障をきたすからです。

さて、下図の鉛直座標70付近で黒枠で囲った領域に注目してください。液滴の成長に伴い下降を続けていた重心位置が、この領域でわずかに上方に移動しています。成長した液滴が、ワイヤ先端から離脱し、自由落下を開始すると、液滴により下方に引っ張られていた、ワイヤ先端部の溶融金属は、液滴が離脱する事により、液滴の引き針力から解放され、表面張力により上方へと急速に移行し、先端部は球形になります。計算した重心位置も、わずかに上方に遷移します。この重心位置が若干上方に遷移した画面、もしくは、数枚前の画面が溶滴がワイヤ先端から離脱した瞬間なので、液滴が上下に分離した画面より一枚前の画面を測定開始画面に同定できます。

鉛直座標50画素付近で重心位置が上方に遷移しているのは、ワイヤ先端の液滴が一定程度成長し、下方の自由落下中の液滴と二つの領域の影響を受けているからです。通常の画像処理では所定の閾値で二値化して、クラスタリング処理により各領域に番号を割り振る処理を実行して正確に各領域の重心や平均輝度を計算します。アーク溶接現象のように、対象が比較的単純で輝度値そのものが大きな意味を持つ画像の特性を求める場合には、ここまでの節で説明してきたように、特に二値化しなくても面積や平均輝度などの重要な特徴量を算出できるため、私自身は特に必要な局面以外では二値化処理は行っていません。

予備的な検討の結果、R値200以上の画素を検討すれば液滴の成長挙動と自由落下課程を計算できそうです。念のためにワイヤ先端で液滴が離脱している領域の輝度分布を調べると共に時間的な輝度値の変動の様子をプロットしてみました。右図に3原色の輝度分布を示します。Rについては輝度値197が変曲点に相当し、上で考察した輝度値200と一致しています。Gについては124が相当し、Bについては249がアーク領域と液滴領域との境界(閾値)になっているようです。

右図に高輝度側からの累積度数を示します。このワイヤ先端領域での輝度はワイヤから液滴が離脱して以後は明るく輝いています。離脱直後には液滴を保持していた表面張力が開放される影響でワイヤ先端部の液滴は上下に激しく震動します。溶融領域が監視座標から消えたり現れたりするために、輝度は変動します。また先端領域の液滴面積が大きくなると、この領域の輝度が低下しているのは前述の通りです。液滴の下半球は周囲のアークの光を反射するために明るく撮影され、ワイヤ先端に保持されている時点での上半球ではアーク光の反射はほとんど寄与せず暗く撮影されているのかと考えています。

下図に測定したワイヤ先端領域の輝度の時間的な挙動を示します。Bは平均的に輝度が高すぎて飽和しているために、離脱の有無を視認する目的には使えないことが分かります。Rは最高値が255で若干飽和している可能性はあります。しかし、より輝度の低いGの時間的変動と比較すると、輝度の飽和による影響はさほど大きくは無く、Gより輝度の変動幅が大きいことから、トリガとしてはRが有効だと考えています。

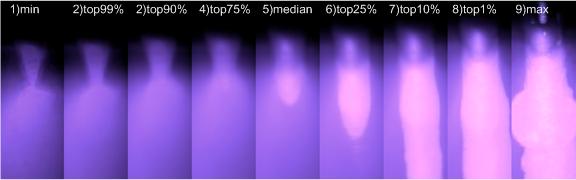

下図に、上図で同定した領域の輝度度数分布を掲示します。左(a)は全時刻の最大輝度のピーク値と平均値、中間(b)は全時刻輝度のうち最大から25%の度数のピーク値と平均値、右側(c)は最小値のピーク値と平均値を示しています。左の最大値の図を見るとBは溶滴が成長している領域ほぼ全ての最大値が255になっており、最大輝度から25%の位置の輝度の多くも最大輝度255になっているため、溶滴の微細な挙動は解析できないことが分かります。Rも液滴形成領域のほぼ全域で、最大値が255になっています。上位25%の輝度255以下の分布では最大輝度になっている領域がかなりあるものの、Gの分布とほぼ同一形状となっています。

右に中位数(メディアン)の度数分布を示します。Bの場合にも全数の半数は最大輝度より低い輝度になっていることが分かります。溶滴形成領域は、ほぼ全時刻画像中に存在し、液滴が離脱して瞬間にワイヤ側に急速に移動します。ただ、離脱する位置はかなり変動します。右下の図はRの度数分布で、変数は、各領域での全事時刻の輝度分布において、最大値、上位25%の輝度、中位値、最小値をプロットしています。

右に中位数(メディアン)の度数分布を示します。Bの場合にも全数の半数は最大輝度より低い輝度になっていることが分かります。溶滴形成領域は、ほぼ全時刻画像中に存在し、液滴が離脱して瞬間にワイヤ側に急速に移動します。ただ、離脱する位置はかなり変動します。右下の図はRの度数分布で、変数は、各領域での全事時刻の輝度分布において、最大値、上位25%の輝度、中位値、最小値をプロットしています。

ワイヤ先端領域の内、溶滴が存在しない時点では、その近辺にはアークはほとんど存在せず、輝度は非常に低くなります。度数分布の内、最大値分布は一定値以上の輝度が得られていますが、これは全体の分布傾向に反した分布となることから、反射などの影響で高い値が得られているものと考えるのが妥当です。上位25%及び中位数の度数分布からワイヤ溶融領域の上限位置を画素155行の位置に設定しました。

ワイヤ先端領域の内、溶滴が存在しない時点では、その近辺にはアークはほとんど存在せず、輝度は非常に低くなります。度数分布の内、最大値分布は一定値以上の輝度が得られていますが、これは全体の分布傾向に反した分布となることから、反射などの影響で高い値が得られているものと考えるのが妥当です。上位25%及び中位数の度数分布からワイヤ溶融領域の上限位置を画素155行の位置に設定しました。

右図において溶滴が成長し始めるのはRの一点鎖線で囲んだ領域になります。溶滴が離脱した瞬間のワイヤ先端領域はGで囲んだ範囲となります。Gの度数分布は最小輝度の分布であり、溶滴が存在せず、その領域のアークの平均輝度を示します。この度数分布からもトリガとしてR色を用い、閾値を197に設定することが好ましいことが分かります。

ここまでは、最初に取り組みを始めて検討してきた、ワイヤが上にある映像の座標系で検討してきた結果です。現時点では、画像を左方向に90度回転して、ワイヤ先端を左にしアークは右へ流れる座標系を選択して解析を実行しています。

右図は前節で示したデータの一部で、この座標系では100画素付近より右の領域では完全に液滴がワイヤ先端から離脱して飛行することが分かっています。このため、画像解析の手順としては黒色一点鎖線の位置で、液滴があるかないかを調べ、あれば液滴が存在しない座標まで左に移動し(実際にはワイヤ先端方向へ移動)、そこからは液滴が無い場合と同じ手順で、左に移動して液滴が存在する画素を探し、その位置(j1)をチェックしておきます。次に左端から画素j1までの範囲で有意な値を最初に保持する画素(j0)と最大輝度となる画素(jmax)など液滴の特性値を調べることにし、各種プログラムを作成しました。

しかし、予期しない計算結果が得られ、理由を調べてみました。図(b: largest)に見られるようにワイヤ先端に接続された溶滴が最大限伸びる位置は推定どおりでした。しかし、その位置より短いところで多くの溶滴がワイヤ先端から離脱していたため、計算ミスをしていたことが判明しました。この巨大な溶滴は、実は内部の炭酸ガスが急膨張して巨大化したものと判明しました。グロビュール移行に特化してプログラムを開発していたことが理由で、初期の計算では溶滴体積は急激な変化はしないものとして考えていました。プログラムミスの二つ目の原因は、図(a: normal)に見られるようにワイヤに接続している状態では、溶的のワイヤに接触している領域の輝度がかなり低い状態になり、離脱した瞬間には(cnormal)に見られるように溶滴全体が明るくなることにもありました。

しかし、予期しない計算結果が得られ、理由を調べてみました。図(b: largest)に見られるようにワイヤ先端に接続された溶滴が最大限伸びる位置は推定どおりでした。しかし、その位置より短いところで多くの溶滴がワイヤ先端から離脱していたため、計算ミスをしていたことが判明しました。この巨大な溶滴は、実は内部の炭酸ガスが急膨張して巨大化したものと判明しました。グロビュール移行に特化してプログラムを開発していたことが理由で、初期の計算では溶滴体積は急激な変化はしないものとして考えていました。プログラムミスの二つ目の原因は、図(a: normal)に見られるようにワイヤに接続している状態では、溶的のワイヤに接触している領域の輝度がかなり低い状態になり、離脱した瞬間には(cnormal)に見られるように溶滴全体が明るくなることにもありました。

次ページ 2017.7.1作成 2026.01.20改定