9.8 液滴飛行挙動(手つかず状態です)

液滴領域を抽出するための手法について試行錯誤をしてきました。現時点で採用している方法は、全時刻のビデオデータの各画素でヒストグラムを求め、中位数の輝度を算出します。液滴の諸特性を求める際に、その画素の輝度が最初に算出した中位数の輝度より高い場合には、その画素の輝度から中位数の輝度を差し引いて与え、中位数の輝度より低い場合にはその画素の輝度に対して0の値を与えることにしました。この演算でその液滴が存在する位置での周囲のアーク光の反射成分を除去できることになります。

液滴領域を抽出するための手法について試行錯誤をしてきました。現時点で採用している方法は、全時刻のビデオデータの各画素でヒストグラムを求め、中位数の輝度を算出します。液滴の諸特性を求める際に、その画素の輝度が最初に算出した中位数の輝度より高い場合には、その画素の輝度から中位数の輝度を差し引いて与え、中位数の輝度より低い場合にはその画素の輝度に対して0の値を与えることにしました。この演算でその液滴が存在する位置での周囲のアーク光の反射成分を除去できることになります。

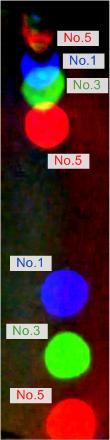

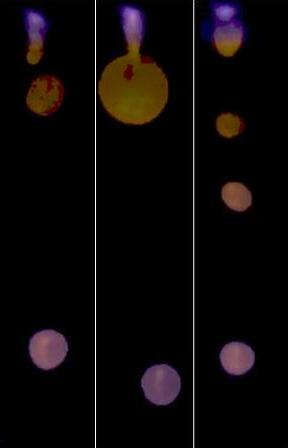

右にその処理をした画像の例を示します。この画像では、時刻の異なる3枚の画像を3原色で同じ画面に表示しています。連続した画像を使うと重なりが大きくて見えづらいため、1コマおきに表示をしています。最初の時刻の画像を青色、3コマ目の画像を緑色、5コマ目の画像を赤色で表示しています。この3つの時刻の異なる液滴の位置から、ワイヤから離脱した直後の飛行速度は遅く、母材付近まで至ると重力加速度により速度が増加していることが理解できます。また、液滴がうまく抽出できていることが分かります。背景のアーク光分の輝度を差し引いているために、平均輝度は低下しています。そのままでは見づらいのと、背景領域が完全な黒色になっていたために、増感処理をして表示をしています。その画素の中位数以上の画素にその差分の輝度が存在していることが分かります。それらは、画像の性質上ある程度ランダムに存在し、アークが安定しているワイヤ先端に近い領域では、その輝度の差は平均して10未満であり、全てその画面の平均輝度より低い値であるため、液滴領域以外のアーク光領域の輝度はかなり除去できます。しかし、アーク領域の下半分では、アークはかなりワイヤより左側に偏向し、左側のアークの変動はあまり大きくありません。一方、ワイヤ直下より右側の領域ではアークの変動は大きく中位数の輝度で補正しても、誤差は無視できないかも知れません。

右に補正処理をするための比較用画像を表示します。ワイヤ先端領域は液滴存在頻度が高いために単に度数頻度を基準に使用すると正しい結果が得られないことから、輝度分布で明らかにした液滴とアークの区切り以上の輝度を閾値で置き換え、さらに基準画像の輝度分布を調べてみました。

右に補正処理をするための比較用画像を表示します。ワイヤ先端領域は液滴存在頻度が高いために単に度数頻度を基準に使用すると正しい結果が得られないことから、輝度分布で明らかにした液滴とアークの区切り以上の輝度を閾値で置き換え、さらに基準画像の輝度分布を調べてみました。

右図では液滴が存在する領域の輝度がやはりかなり高いことが見られます。下図はこの画像の水平軸上の輝度分布を調べ、上端が0、下端が520の各鉛直位置での輝度の最高になる値、上位から5個の値、上位から10個の値及び上位から35個の値を表示しています。画素数10はほぼワイヤ直径に相当する画素であり、この範囲での輝度の差は全ての鉛直位置でほとんど見受けられません。上位から35個目の輝度はワイヤ先端領域でかなり相違が見られます。このことから。比較する輝度に関しては、この基準画像の各画素における輝度値ではなく、水平軸上の輝度分布から35番目の高輝度値を水平軸上の画素に対して適用することにしました。

右図に処理前全画像の各鉛直軸上の最高輝度と上のグラフで求めた比較輝度の分布を示しています。青画像は液滴の存在する全ての領域で輝度値が飽和し255の値を持ち、赤画像はほぼ全ての高さで飽和しており、最下端近辺でようやく255以下の値を持っています。当初は輝度値の高い赤画像を用いて液滴の挙動を計算する予定でしたが、比較画像の輝度分布を考慮すると正確な計算結果が得られないと判断し、最高輝度が飽和していない緑色画像を用いることにしました。この輝度分布において最高輝度は液滴の輝度の最高値であり、液滴表面の輝度のばらつきはさほど大きくないことからこの最高輝度と、比較用輝度との差が周囲のアーク光強度を除去した実際の液滴の輝度と考えることが妥当だと判断しています。この輝度分布を見る限りでは真の液滴輝度はアーク空間を落下中に上昇しているように見受けられます。

右図に処理前全画像の各鉛直軸上の最高輝度と上のグラフで求めた比較輝度の分布を示しています。青画像は液滴の存在する全ての領域で輝度値が飽和し255の値を持ち、赤画像はほぼ全ての高さで飽和しており、最下端近辺でようやく255以下の値を持っています。当初は輝度値の高い赤画像を用いて液滴の挙動を計算する予定でしたが、比較画像の輝度分布を考慮すると正確な計算結果が得られないと判断し、最高輝度が飽和していない緑色画像を用いることにしました。この輝度分布において最高輝度は液滴の輝度の最高値であり、液滴表面の輝度のばらつきはさほど大きくないことからこの最高輝度と、比較用輝度との差が周囲のアーク光強度を除去した実際の液滴の輝度と考えることが妥当だと判断しています。この輝度分布を見る限りでは真の液滴輝度はアーク空間を落下中に上昇しているように見受けられます。

右図に補正処理をした画像の輝度分布を示します。比較的低い輝度で補正しているのでアーク領域と液滴領域の境界は、緑色で40付近、赤色で50付近に存在するように見られます。青色については80付近のように見られますが、大方の高輝度画素はオーバーフローしているためにあまり明確ではありません。右の累積度数分布を見ると変曲点はもう少し低い値に存在しているよう見られます。

右図に補正処理後の全画像の各鉛直軸上の輝度の度数分布を示します。各鉛直軸上の最高輝度については補正処理をした影響を受け、飽和していた青と緑の最高輝度はアーク補正分低い値とはなっていますが、飽和していた状態は残っています。緑色についてはワイヤ先端領域の補正によりピーク値は一定値に切りそろえられています。各鉛直軸上の平均輝度は大体20−30程度になっています。この平均値と分散値の和より高い輝度の平均値を赤と緑について表示しています。最高値がワイヤから離れるのしたがって高い値を示しているのに対して、こちらの平均値はあまり増加はしていません。以上の結果から、補正後の輝度値が50以下の画素は全て0(溶滴以外)として処理をすることにしました。

右図に補正処理を施した映像の例を示します。ワイヤ先端を含む液滴が成長して離脱する領域はアークも強いため、補正により色が大きく変化していることがわかります。離脱直後の状態や直前の状況でも、液滴がきちんと抽出できていることが分かります。

各画素上に液滴が存在するのは全体の3%程度になり、そこでの輝度は約90です。その輝度で足切りをすると液滴領域も消去する危険性があるため、計測には高輝度側から5%の輝度以下をアーク領域とみなして計算することにしました。

実はここでも最初ウッカリミスをしています。プログラム上の変数を使いまわしたために、異なるデータが代入されている変数が存在し、想定と異なった数値になったため、バグ探しに追われました。幸いバグは簡単に見つけましたが、アーク上端と下端とでは輝度が相当異なることを忘れて全画面で度数分布を求めていました。これが度数分布のばらつきが大きい理由でした。

右図に同じ高さの画素について輝度分布を計算した結果を示します。一番上に示しているのが各水平軸上の画素で最大値となった数字です。横軸は高さで左がワイヤ先端領域、右が母材表面です。ワイヤ先端近傍の液滴成長領域では滞留時間が長く補正で本来の輝度より低くなっているため変動しています。ピーク値は液滴が母材に近づくほど高くなっています。飛行中にアークに過熱されて温度が上昇するのは当然と思います。元データでは下に近づくにつれて液滴の輝度値が減少していましたが、これは周囲のアーク光の影響により低下していたと考えられます。ピーク値の下の赤印は上位3%輝度データの平均値と、平均値−分散値を示しています。その下の青印は上位5%の平均値と平均値−分散値のグラフです。一番下の緑色は下位の97%の平均値を示しています。アーク光除去補正によりアーク領域はほぼ全て10以下となっています。上位3%と上位5%のピーク値からの低下度合いが大きく、分散値も大きいのは輝度の低いアーク領域に影響された結果であることが分かります。

液滴が成長するワイヤ先端領域では、全データの枚数に対して半分以上高輝度画素が存在する部位が存在します。このため、本来液滴相当の輝度が存在すべき領域で、その輝度が差し引かれてしまう場合が存在します。右上の本節冒頭の図で[No.1]と表示した青色領域がその欠損の代表例です。本節ではワイヤ先端から液滴が完全に離脱して飛行する課程の挙動を解析することを主眼としており、例えば、[No.3]の液滴より下部に位置する液滴挙動を解析するため、欠損箇所のある領域はほとんど計算対象にはなりません。

本節では液的の時間的挙動を理解するのに必要な物理量に関して説明します。物理的な時間挙動を理解するには、(1)大きさと重心位置、(2)形状や明るさ、などの物理量を知る必要があります。高速度ビデオのデータはX軸及びY軸でメッシュ上に区分された領域に明るさのデータ(輝度値)が記録されています。

人間はぱっと見て全体の特徴を理解することができます。計算機による画像データの理解は、原則逐次的な処理となります。右図に画像データを処理する対象と物理量のポンチ絵を示しています。

液滴はワイヤ先端が溶融し、その溶融量が増加して大きくなり溶的をワイヤ先端で保持できなくなったときに離脱し、母材へと飛行していきます。原則、上から下への移動となります。データ処理を行う観点からは画像を90度左回転させて処理したほうが楽なので右図に示すような座標系を選定しています。この座標系ではアークの傾きや広がり、スパッタの鉛直方向からのずれた角度などを、y=axの形で計算でき、処理が簡単になります。

画像データの走査は、最初に下から上へと1列分の各画素の値を読み込んで、右図の(1)から(12)のデータを取得し、それを左から右へと次々にデータを処理していきます。X座標の画素の位置をi、Y座標の画素位置をj、データを格納する配列をSx[i][k]とし、て以下処理手順ごとに順を追って説明をします。今回は溶滴サイズが大きいグロビュール移行の解析が対象なので小さく分離した液滴は無視します。具体的には「9.4 画像処理手法」で紹介した計算法でY軸上で2個の溶滴が存在した場合にも同じ領域(液滴)とみなして計算します。

Y列の計算が終了した時点で次のX行の計算を行います。全ての行を計算し終わると、X行の左から、計算結果sx[i][3]の値(液滴画素数)が正の値があるかどうかをチェックし、最初に1以上の行が見つかるとNo(=1)をsx[i][0]に記入します。走査を続け1以上が続く限り同じ1の値を記入し、最初に0の値が見つかった時点で、Noを一つ加算して同じ処理を続け、最後まで計算が実行された時点でその画面に何個の液滴が存在するかが分かります。

個数が分かった時点で、同じ液滴に属するsx[i][n]のデータを用いて液滴を代表する物性値を計算します。各時刻の物性値については常にワイヤ先端側から1,2、・・の番号がつきます。最初の画像から最後まで、全ての画像の計算結果が出揃った時点でエクセルファイルに書き込んで計算はひとまず終了です。

ワイヤ先端領域の液滴が大きくなり離脱した時点で、ワイヤ先端領域に付着している液滴のX座標重心は、一つ前の時点の重心の半分以下の数値になること、及び、分離した液滴の左端座標は前の時点の液滴存在範囲に含まれているため、新たに形成された液滴に新しい番号を割り振ることが出来ます。これは自動的に計算しなくても、人が判断しても良い量になります。

次ページ 2017.7.1作成 2026.01.20改定