3.5 気体と液体の界面

風船が膨らむのは、風船に吹き込んだ呼気が風船内部に注入され、その圧力が大気圧と風船の張力と釣合うからです。風船内部の圧力は内部の気体粒子が風船内部の壁に衝突することにより発生し、その衝突頻度はアボガドロ数(6.02x10^23)とほとんど同じオーダーの非常に大きな数となります。本節では気体と液体との界面で生じている現象について考えて行きます。

前節で壁に当たる粒子の弾性衝突について考えました。壁を空間内の仮想的な平面幕と考えると、右から左に平面を突き抜けていく粒子群と、逆に左から右へ突き抜けていく粒子群は、統計的には壁で衝突して跳ね返る現象と等価です。気体粒子が液体表面や固体表面に衝突する場合は、一般的には弾性衝突ではなく、変形したり付着したりあるいは液体内部に貫通する非弾性衝突がかなりな割合を占めます。液体内部の粒子も熱運動をしており、内部から界面に衝突した粒子の内、高速度のものは界面を突き抜けて気体側に飛び去ります。

まず真空密閉容器の中に水を入れた場合では、水の一部は蒸発します。真空空間に比べて水量が十分大きいときには、水の蒸発による温度低下は無視でき、27℃(300K)における定常状態での密閉容器内の圧力は3.57kPa(この温度での飽和蒸気圧)になります。27℃での蒸気中の水分子の平均速度は約600m/sであり、蒸発熱は44kJ/molです。この条件では、水蒸気の密度は約 0.029kg/m^3(=1.58mol/m^3)です。界面の気体側では、1秒間に1m^2の水面あたり12kg以上の水蒸気分子が衝突します。大半の水蒸気分子は水面で反射されますが、その一部は水面中に凝縮します。しかし、定常状態ですから同じ量の水蒸気が水面から蒸発しています。物事は一般に、定常状態の静的な関係のみを取り上げて、統計的に理解しています。しかし、実際の自然現象では、非常に大きな量の相互の行き来が存在しており、瞬間瞬間で考えるとバランスは崩れることがあり、結構大きな「ゆらぎ」が存在します。

次に、同じ温度で大気圧湿度0%の空気が水面を覆っている状態を考えます。水面上の非常に薄い空間(空気の平均自由工程68nmより少し厚い約0.01mm程度=100nm)には飽和蒸気圧の水蒸気が存在していると考えます。大気中にはそよ風が吹いていて、水面から1mm程度離れると常に乾燥した空気が新たに流れ込むと考えて見ます。この場合、界面から1mmの空間で水蒸気濃度が直線的に減衰しており、水面から水蒸気が拡散するとみなして拡散速度N_A(=D_AxC_s/δ)(δ=1mm,D_A=2.88x10^-5,C_S=1.58mol/m^3)を計算すると、拡散速度は0.046mol/m^2s=0.8g/m^2sとなります。1平米当たり毎秒0.8gの水が蒸発することになります。1時間での蒸発量は2.9kgになり、水面高さに換算すると3mm弱になります。この値を1日に換算すると7cmの水が蒸発することになります。現実的には、夏場の湿度が70%程度であり、蒸発していく速さは1/3程度に小さくなります。1時間で1mm程度の水が蒸発し、打ち水やにわか雨の後の乾き具合の実感と一致することになります。

平衡状態では界面から気中への拡散は無く、蒸発量に等しい量の凝縮が気中から水中へと生じています。平衡の名の通り、気中の水分量も液体の温度にも変化は生じません。液体の水の中の水分子の平均速度も気中とほぼ同じ約600m/sです。一般に、水面に垂直な方向の速度は平行な方向の速度と等しくなり、ほとんどの水粒子は水面で内部に反射されますが、一部の高速度の水粒子が水面上に飛び出します。水面上では気体中の水蒸気と衝突してすぐに平均速度まで速度が落ちます。この間のエネルギーのやり取りが蒸発潜熱となります。液体中では気体中に飛び出した高速度の水粒子分のエネルギが低下し、気体中ではそれと等しいエネルギが増加します。

同じ温度での空気の密度は約1.18kg/m^3です。非常に大雑把な考え方になりますが、水分を全然含まない乾いた空気が水面にあるとすると、水分子から見ると外部の気体は真空と同じに見えてしまい、水粒子は蒸発し、液面の上の空気には水蒸気が混じることになります。各成分それぞれが独立した存在と考えると計算が非常に楽になるので、分圧と表現して取り扱います。実際に水面から蒸発して気体面に出てきた水蒸気は、周囲の多種成分に阻まれて上方にはたやすく移動できません。周囲の多種成分と頻繁な衝突を繰り返して方向を変えながら、水面からの距離により上空に行くほど減衰している水蒸気分圧の差に比例した速度で拡散していきます。実際には不規則な風の流れや高さによる気圧差など多様な要因で振る舞いが変わるため、正確に計算することは実際問題困難です。

水温が10℃前後で表面の大気温度が氷点下になる冬の日本海のように、液体と気体の温度差が大きい場合にも蒸発が盛んになります。日本海の大雪のもととなる水分はどこから供給されるのかについて、昔(自分が子供の頃、約50年前)はなかなか想像できませんでした。「冬の川面に発生するもやを見て海から蒸発するのかも」と考えてはいましたが、大雪に見合う量の水が日本海で蒸発するとはなかなか信じられませんでした。現在では、鮮明な衛星画像により、寒気が南下する際に、日本海北岸から少し離れた海面で雲が発生し、増大しながら南下する状況を見ることができるようになり、納得できています。

もっとも、上に示した温度と飽和蒸気圧の関係を考えると、12月の日本海の水温は10℃を少し下回る程度で、厳寒期の1,2月は5℃以下となります。このため、蒸気圧は12月で0.01気圧、1,2月で0.008気圧程度の低い値になり、単位面積当たりの蒸発量は少ないのですが、海面の広大な面積により多くの水が蒸発します。氷点下の大気が接しているために、蒸発した水蒸気はすぐ凝縮して水になり、海面をもやが覆い、気象衛星からは雲として認知されることになります。冬季は波浪も激しいことも、水分の蒸発に大きく寄与していると個人的に思っています。

飽和蒸気圧は温度の上昇に伴い指数関数的に増加し、水が沸騰する100℃では大気圧に等しくなります。理科実験などで、石油缶などに少量の水を入れて沸騰させて栓を閉め、冷却させて缶を潰す映像がありますが、缶内部の水蒸気が空気成分を追い出しまうために、温度が低下して水蒸気が水に戻ると缶内の圧力が低下してしまいます。

右図に温度と圧力が及ぼす水の状態を示しておきます。同一圧力で温度が上がると氷(固体)から水へ、水(液体)から水蒸気(気体)へと変わります。同一温度で気圧が低下すると、蒸発した水蒸気の平均自由工程は長くなり、蒸発した水蒸気は界面近くには留まらなくなり、気体から液体へと突入できる水蒸気量が少なくなります。気圧が低下すると水(液体)状態で存在するのが難しくなり、氷から直接水蒸気へと昇華する状態が出てきます。固体、液体と気体とが共存する三重点があり、温度校正に使用されています。

右式に示すマクスウェル分布の重要な特徴は、速度分布が温度のみの関数で、流体の密度に依存しないことです。 100℃、1気圧で共存状態にある水と水蒸気中の水分子の平均速度は等しくなります。

気液の共存状態で「熱運動が激しくなって蒸発する」という説明は、「熱運動」を分子の並進運動と見なす限りでは誤った説明ですし、「気体が液体に溶解する時、運動エネルギーが減少するので発熱する」という説明も正しくありません。気液界面がまったく同じ温度の場合には、蒸発と凝縮とが等しく見かけ上何の変化もありません。温度差がある場合には高温側から低温側への粒子放出が優勢になり、界面の温度差は緩和されます。高温側が常に加熱により熱量を供給されている場合には平衡状態になるまでに時間が必要となります。液体側の加熱が継続した状態では蒸発は連続的に継続し、気体側は過飽和状態になり、ここで想定している気液界面以外の場所で、結露や凝結が生じることになります。

右上の図には示していませんが、温度約374℃、圧力約22MPaになると、水と水蒸気との区別がなくなる臨界点に達します。この臨界温度と臨界圧力を超えた高温高圧の水は、超臨界水と呼ばれ、化学反応速度を律速する、溶解度、拡散係数、誘電率、粘性、熱伝導率などが、通常の液体とは異なるとともに、温度又は圧力を変えることにより大きく変化します。この特性により化学反応系の溶媒としてあるいは反応物質そのものとして、その利用が注目されています。

アーク溶接では非常に高温のアークプラズマが溶融金属表面に存在し、電子やイオンだけでなく解離した原子あるいは熱温度の高い分子が溶融金属表面に衝突し、その一定程度の粒子群は溶融金属表面に付着あるいは溶融金属内部に侵入します。 ヘリウムなどの不活性ガスをシールドガスとして使用している場合には、高温のイオンが溶融金属内部に侵入したとしても、化学的な反応は生じないため安定したアークが発生します。ヘリウムシールドの場合にはプラズマ領域からの発光は比較的弱く、溶融池表面の状態がかなり良く観察できます。このため、陽極点が集中する領域では溶融金属から蒸発する金属蒸気が多く観察されます。

ヘリウムなどの不活性ガスをシールドガスとして使用している場合には、高温のイオンが溶融金属内部に侵入したとしても、化学的な反応は生じないため安定したアークが発生します。ヘリウムシールドの場合にはプラズマ領域からの発光は比較的弱く、溶融池表面の状態がかなり良く観察できます。このため、陽極点が集中する領域では溶融金属から蒸発する金属蒸気が多く観察されます。

右画像はアルゴンシールドの場合で、プラズマからの発光が強いため、レーザ照明を使用して溶融池表面の挙動を観察しています。裏まで溶け込んでいない場合には、溶融金属は不活性ガスであるアルゴンで覆われているために、安定した挙動を示します。しかし、一旦シールドガスが存在していない裏面まで溶融すると、裏面で空気が溶融金属に衝突し、酸素の一部溶融金属内部に入り込みます。 裏まで溶け込んだ状態では、裏面で溶融金属を支える力は表面張力のみになり、溶融池表面は上下に大きく振動を始めます。同時に、裏面から侵入した酸素が鉄と反応し、その反応性生物であるスラグが溶融池表面に浮かんでくることが観察されています。裏面での酸化反応については、別項目で詳しく紹介しています。この映像のように、裏面の溶融金属に作用している表面張力の影響と、裏側の気・液界面で生じている酸化反応の結果が表面に対流により運ばれて観察できることで、シールドガスの効果や液体に衝突している気体粒子の数が非常に多いことを実感できます。

裏まで溶け込んだ状態では、裏面で溶融金属を支える力は表面張力のみになり、溶融池表面は上下に大きく振動を始めます。同時に、裏面から侵入した酸素が鉄と反応し、その反応性生物であるスラグが溶融池表面に浮かんでくることが観察されています。裏面での酸化反応については、別項目で詳しく紹介しています。この映像のように、裏面の溶融金属に作用している表面張力の影響と、裏側の気・液界面で生じている酸化反応の結果が表面に対流により運ばれて観察できることで、シールドガスの効果や液体に衝突している気体粒子の数が非常に多いことを実感できます。

一方、溶融金属に含まれているカーボンや鉄と化学反応する酸素や窒素などを含むシールドガスの場合には、 溶融金属内部で活発な化学反応が生じます。右の画像はシールドガスとして窒素を使用した場合の画像です。窒素で何故溶融金属内部で気泡が発生するのか、不思議に感じられると思います。高温で解離あるいは電離した窒素は周囲の空気と反応し、反応した酸素成分の一部がシールドガス内部に侵入し、溶融金属内部に侵入する酸素原子も存在するため、動画にあるように溶融金属内部から気泡やスパッタが外部に放出されます。高温状態では非常に活発な物理化学的な反応が生じていることは、にわかには信じがたいことですが、上に紹介した動画を見て信じるしかありません。右の画像は、

溶融金属内部で活発な化学反応が生じます。右の画像はシールドガスとして窒素を使用した場合の画像です。窒素で何故溶融金属内部で気泡が発生するのか、不思議に感じられると思います。高温で解離あるいは電離した窒素は周囲の空気と反応し、反応した酸素成分の一部がシールドガス内部に侵入し、溶融金属内部に侵入する酸素原子も存在するため、動画にあるように溶融金属内部から気泡やスパッタが外部に放出されます。高温状態では非常に活発な物理化学的な反応が生じていることは、にわかには信じがたいことですが、上に紹介した動画を見て信じるしかありません。右の画像は、 毎秒2万フレームの高速度映像で、放電開始直後から活発な酸化反応が生じていることを見ると、SUS304の酸化皮膜と窒素とが反応して気泡が発生している可能性も無視できず、如何なる反応が生じているのかを判別できるような再実験をする必要があるなとは感じています。窒素シールドでのアーク発生時の高速度映像は英語版に掲載しています。

毎秒2万フレームの高速度映像で、放電開始直後から活発な酸化反応が生じていることを見ると、SUS304の酸化皮膜と窒素とが反応して気泡が発生している可能性も無視できず、如何なる反応が生じているのかを判別できるような再実験をする必要があるなとは感じています。窒素シールドでのアーク発生時の高速度映像は英語版に掲載しています。

右の画像はアルゴンシールドの映像で、左から右へトーチ高さが高くなっています。トーチが母材に接近している場合には安定したシールドが出来ており溶融池表面は静穏な状況です。 トーチ高さがかなり離れるとシールド効果が悪化し、周辺の空気を巻き込み、巻き込まれた空気が溶融金属内に侵入して、時々内部で発生した気泡が外部に放出されていることが分かります。

トーチ高さがかなり離れるとシールド効果が悪化し、周辺の空気を巻き込み、巻き込まれた空気が溶融金属内に侵入して、時々内部で発生した気泡が外部に放出されていることが分かります。

右の画像はシールドガスに2%の酸素を混入させて溶接しているときに、電極側面の状況を撮影し、画像処理を施して電極表面でどのような状況が起きているのかを計測したものです。タングステン電極には3%のトリアが含まれていて、内部のトリアは溶接中に電極表面に析出してきます。このトリアとタングステンとが酸化還元反応をして相互に酸素をやり取りしています。また、高温に熱せられた電極側面に酸素が衝突すると、一部のタングステンは酸化され、表面を溶融状態のトリアや酸化タングステンが流れることがあります。 溶液の内部で酸化タングステンの一部はガス化し、溶液を膨らませた後表面が破裂して外部に放出しています。右の画像が、電極全体の映像です。この映像は、電極先端部をアルミ板に押し込んでアークを発生させています。

溶液の内部で酸化タングステンの一部はガス化し、溶液を膨らませた後表面が破裂して外部に放出しています。右の画像が、電極全体の映像です。この映像は、電極先端部をアルミ板に押し込んでアークを発生させています。 このようにほぼ短絡状態で通電している場合には、プラズマによる高温粒子が電極表面周辺には存在していません。通電により温度上昇した電極表面に、電離や解離には及ばない温度のアルゴン中に含まれた酸素分子が衝突しています。このように非消耗電極として良く知られているタングステン電極表面が溶融していることを想像するのは難しいのですが、シールドガス中に酸素が含まれるような特殊な条件ではこの動画に示すように電極側面全面が濡れることもあります。

このようにほぼ短絡状態で通電している場合には、プラズマによる高温粒子が電極表面周辺には存在していません。通電により温度上昇した電極表面に、電離や解離には及ばない温度のアルゴン中に含まれた酸素分子が衝突しています。このように非消耗電極として良く知られているタングステン電極表面が溶融していることを想像するのは難しいのですが、シールドガス中に酸素が含まれるような特殊な条件ではこの動画に示すように電極側面全面が濡れることもあります。

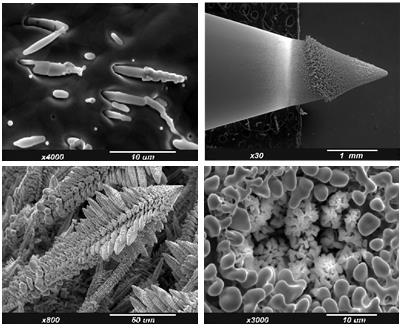

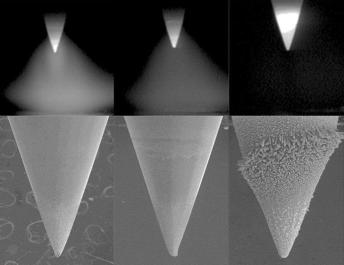

シールドガス中に酸素が含まれていない場合には、側面全体が濡れることはなく、一部の界面から半溶融状態のトリアが表面に析出します。ヘリウムシールドで200Aのアークを流している最中には高温度のヘリウム分子が衝突して、このような若芽が伸びる形状を保つのは難しく、通電を停止した後に電極全体が収縮しているときに粒界から押し出されたと考えています。アークが流れている最中に、 左下のデンドライト結晶は右上画像先端から1/3の領域で生成しています。デンドライトの形状は電極に含まれるトリアなどの成分とシールドガスとで異なります。溶接中には、右図右上端のアーク発生中の電極映像のように、デンドライト結晶が生成している領域が明るく輝いており、この領域のすぐ上で蒸発した酸化タングステンが、高温プラズマ中で解離・電離し、解離したタングステン原子もしくは電離したタングステンイオンがこの結晶へ衝突して結晶成長していると考えています。右下の電極先端部のSEM画像の、白い小さな樹脂状領域には若干トリアが残存しており、大きな粒にはトリアは残存せず、タングステンのみが残っています。上の画像は左からアルゴン、ネオン、ヘリウムでシールドしたアーク映像と使用後の電極表面部です。

左下のデンドライト結晶は右上画像先端から1/3の領域で生成しています。デンドライトの形状は電極に含まれるトリアなどの成分とシールドガスとで異なります。溶接中には、右図右上端のアーク発生中の電極映像のように、デンドライト結晶が生成している領域が明るく輝いており、この領域のすぐ上で蒸発した酸化タングステンが、高温プラズマ中で解離・電離し、解離したタングステン原子もしくは電離したタングステンイオンがこの結晶へ衝突して結晶成長していると考えています。右下の電極先端部のSEM画像の、白い小さな樹脂状領域には若干トリアが残存しており、大きな粒にはトリアは残存せず、タングステンのみが残っています。上の画像は左からアルゴン、ネオン、ヘリウムでシールドしたアーク映像と使用後の電極表面部です。

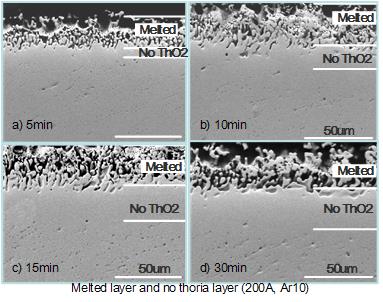

右のSEM画像は、アルゴンシールドで200Aのアークを所定時間発生させた後の電極先端部断面を撮影した結果の例です。この領域は電子を放出している領域で、物理の教科書には「表面の数原子層に電子放出能力の高いトリアが凝集し、低い電圧で電子が放出される」と記述されている領域です。アーク溶接のように大電流密度で電子が放出される場合には、物理の教科書で記述されているようにはなっておらず、電子の放出と共にトリアやタングステンが粒界領域から優先的に昇華により電極外に放出されています。トリアが多く残存している領域では比較的低温度で電子が放出され、トリアがほとんど残存していない領域では溶融状態にならないと電子が放出できなくなることを示しています。

電極表面で蒸発・昇華により少なくなるトリアは、電極内部から表面領域に拡散により供給され、表面に近い領域ではトリアがほとんど無い層の厚さが時間の経過と共に厚くなっています。

次ページ 2016.3.12作成 2026.01.10改訂